2015年10月12日

書名:リヒテルと私

著者:河島みどり

発行:草思社(草思社文庫)

目次:1970年―出会い

Ⅰ 巨匠の素顔(家族の愛情に包まれて育つ、モスクワ音楽院の駄々っ子 ほか)

Ⅱ ヨーロッパへの旅(フランス片田舎のコンサート、ヴェネツィアで巨匠の誕生日を祝う ほか)

Ⅲ 日本への旅(シベリアの旅を楽しむ、なぜ日本を愛したのか ほか)

1997年―別れ

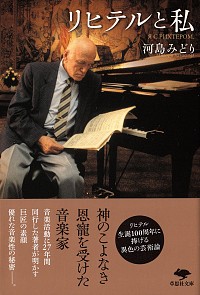

この「リヒテルと私」(河島みどり著/草思社)は、2003年草思社から刊行されたものだが、スヴャトスラフ・リヒテル(1915年―1997年)生誕100年に当たる2015年8月に、新たに文庫版として発刊された。「リヒテルと私」という単純明快な書名が、まず、読者の目を引き付ける。普通、このような書名から連想するのは、リヒテルの演奏や録音についての音楽評論であろう。しかし、この書は、音楽評論とは全く別の視点からのリヒテル像を描き出している。別の視点というのは、ピアニストとしてのリヒテルではなく、“人間リヒテル”を赤裸々に描き出しているのである。私は、これまで、リヒテルのレコードやCDを数限りなく聴いてきたこともあり、リヒテル=神みたいな神格化されたリヒテル像を描いてきたが、この書で初めて人間としてのリヒテル像を思い描くことができるようになった。あのリヒテルが、あるとき、演奏するすることに恐怖感を覚え、苦悩した様子などが、この書を通じて初めて知ることができた。リヒテルも人間であったのだ。では、何故、著者の河島みどりが人間としてのリヒテルに接することができたのか。

著者の河島みどりは、早稲田大学文学部露文科卒業後、モスクワ大学で研修する。そして1970年の万博のときからリヒテルの通訳をつとめることとなるが、その後、リヒテル夫人の依頼を受け、単なる通訳ではなく、リヒテルの付き人となった。つまり、単なる通訳ではないことが、この書の価値を高めることになる。リヒテルの付き人は夫人の他に、甥のミーチャ、チェコのカレル、イタリアのミレーナがいたが、ヨーロッパでの活動に際しては、ミレーナと河島が主となった。付き人というのは、私設秘書のような役割であり、単なる通訳とか渉外担当役とは違う。その人から全面的な信頼を得て、全てを任せられる人間でなければ、到底付き人役は務まらない。河島みどりは、リヒテル夫妻からの信頼が厚かったらこそ、リヒテルの付き人としての役割を果たせたのである。演奏会が終わると、河島みどりがリヒテルにマッサージをしてあげる場面が、この書にたびたび出てくる。考えて見れば、演奏家はスポーツ選手のように体力勝負であり、演奏会後の体の手入れは、欠かせないのであろう。そんな、27年間にわたってリヒテルの付き人を務めた著者が、巨匠の音楽への愛、芸術観、人となり、少年時代のことから練習の苦しみまで、知られざるリヒテルを描いたのが、この書の最大の特色だ。つまり、リヒテルの付き人であった河島みどりだからこそ、リヒテルの人物像を語ることができたのだ。

リヒテルは、ドイツ人を父にウクライナで生まれた、20世紀最大のピアニストと称された巨匠である。イメージとしては、ロシア人という印象が強いが、半分ドイツ人のとが混じっている。だから、あのように強靭で構成力のあるピアノ演奏を行うのだと理解がいく。1937年、22歳でモスクワ音楽院に入学し、ネイガウスに師事した。実は、リヒテルが亡くなった時、日本で追悼コンサートが行われたが、この時、演奏したのがブーニンとボロディン弦楽四重奏団であった。ボロディン弦楽四重奏団とリヒテルはしばしば共演した間柄であったので当然であるが、何故、ブーニンかと言えば、ブーニンはネイガウスの孫で、日本人の妻と日本で生活しているからだ。また、リヒテル生誕100年の2015年春には、 「東京・春・音楽祭―東京のオペラの森―」において「生誕100年記念『リヒテルに捧ぐⅠ~Ⅳ』演奏会開催」が開催されたが、リヒテルと共に活動を続け、数々の名演を残してきたボロディン弦楽四重奏団とピアニストのレオンスカヤがリヒテルへの深い想いを捧げる演奏会を開催した。この書「リヒテルと私」の大半は、ヨーロッパでの演奏会活動の裏舞台の話が中心であるが、日本人のピアノ調律師の話が度々登場し、リヒテルと日本人の結びつきがことのほか強いことが印象に残る。リヒテルは日本びいきであったことが、この書を通してよく理解できる。

この「リヒテルと私」のⅢ章は、「日本への旅」と題し、日本での演奏会活動の裏話が興味深く読むことができる。「1979年に長崎で2001年宇宙の旅』を見た後、リヒテルは私に言った。『みどり、どう思う?こんなに良くしてくれるヤマハに返礼したい。ヤマハでコンサートをして、ピアノのマスターたちに、彼らのつくった音の素晴らしさを聴いてもらいたいのだけど』」「浜松のヤマハの工場の試聴ホールで最初のコンサートが行われた。200人の作業服のマスターたちが、感無量の面持ちでリヒテルの音に浸っていた。プログラムはシューマンとショパン。舞台と客席が一体となって万感胸に迫る、心に深く刻まれる音楽会だった。ヤマハ創立以来の90年で最高の日だったと社員は感激した」。その時の作業服姿の社員の後ろ姿の写真が掲載されている。通常なら、ヤマハの社長室でヤマハの幹部たちと会えばすむ話であろうが、リヒテルは、自分が弾くピアノを直接つくってくれた現場の人々にお礼がしたいということで実現したコンサートである。リヒテルの人間性が滲み出たエピソードである。このほか、このⅢ章には、「京都の清水寺付近をニーナ夫人とそぞろ歩く(1981年)」「鎌倉の佐助稲荷には来日のたびに詣でた(1981年)」「お茶を楽しむリヒテル。このとき(1981年)はニーナ夫人も同席し、筆者はリヒテルから贈られた着物を着た」などの興味深い、貴重な写真が掲載されており、リヒテルファンには見ごたえが充分にある。ことのほか飛行機が嫌いなリヒテルが、日本にたびたびきたことでも分かる通り、リヒテルが日本を深く愛していたことが、同書を通してよく分理解できる。(蔵 志津久)